241 Blogger

Freitag, 30. November 2007… stehen schon auf der > Liste der Stuttgarter Blogger.

Das > Literaturhauses Stuttgart hat auf seiner Website ein einzigartiges

> Veranstaltungsarchiv mit Fotos von beinahe allen Veranstaltungen seit der Gründung des Hauses im Jahr 2000 mit Fotos von rund 430 Veranstaltungen.

Klaus Eck hat auf seinem Blog gerade über > „ein schönes aktuelles Beispiel für die Bürgerbeteiligung der Zukunft“ berichtet.

Zwischen der Hafencity und Kleiner Grasbrook wird eine “belebte Brücke” über die Elbe geplant. Der Entwurf zu dieser Brücke der Architekten Hadi Teherani wird den Hamburger Bürgern von Behörde für Stadtplanung und Umwelt (BSU) ab dem 14. November zur Diskussion gestellt. > Bürgerdialog Living Bridge.

Die fünf Beiträge, die ich eben auf diesem Blog über die > Neue Mitte Ulm veröffentlicht habe, gehören strikt genommen nicht direkt auf dieses Fotoblog. Bedenkt man aber, wie bereits ein Teil der Stuttgarter Stadtautobahn am Charlottenplatz überdeckelt worden ist, und wie man sich jetzt in dieser Stadt daran macht, die Fahrbahn zwischen dem Opernhaus und der Staatsglerie – genannt die > Kulturmeile für die Hälfte des Verkehrs zu untertunneln und gleichzeitg über andere Deckel nachzudenken, dann wird der Ausflug nach Ulm für alle Beteiligten zur Pflicht. Der Ausflug ist nicht nur wegen des beachtlichen architektonischen Ergebnisses wichtig, sondern vor allem auch wegen des > stadtgesellschaftlichen Diskurses, den die Bürger der Stadt Ulm mit großem Erfolg organisiert haben.

Der Zusammenhang zwischen dem Vortrag im > Stuttgarter Literaturhaus am 9. November 2007 des Ulmer Baubürgermeisters Alexander Wetzig und der Hauptstätter Straße in Stuttgart ist offensichtlich. Jeder einzelne Deckel über die Hauptstätter Straße und jeder neue Überweg zeigt, daß hier ein Gesamtkonzept fehlt, mit dem die klaffende Wunde im Stadtbild Stuttgarts geheilt werden könnte.

Der Zusammenhang zwischen dem Vortrag im > Stuttgarter Literaturhaus am 9. November 2007 des Ulmer Baubürgermeisters Alexander Wetzig und der Hauptstätter Straße in Stuttgart ist offensichtlich. Jeder einzelne Deckel über die Hauptstätter Straße und jeder neue Überweg zeigt, daß hier ein Gesamtkonzept fehlt, mit dem die klaffende Wunde im Stadtbild Stuttgarts geheilt werden könnte.

Bei der Diskussion nach dem Vortrag von Alexander Wetzig wurde zuerst gefragt, wo denn die Autos geblieben seien? Die haben sich verteilt, lautete die Antwort. Sie fahren jetzt zielgerechter und nicht mehr alle im Pulk zur nächsten Ampel oder zum nächsten Stau könnte man hinzufügen. Und je mehr Straßenraum da ist, um so mehr Autos können fahren. Ob 13 Spuren wie im Bereich zwischen der Leonhardskirche und dem Österreichischen Platz wirklich nötig sind, darf mit Fug und Recht gefragt werden.

Hier ein Blick auf die Neue Straße in Ulm vor der Neugestaltung. Eine autogerechte Stadt zum Durchbrausen. Eine Luftaufnahme der Haupstätter Straße in Stuttgart würde ganz ähnliche Verhältnisse zeigen: Eine mehrspurige Bahn, die die Stadt ohne wirklichen Grund allein nur zum Wohl der Autos und der Autofahrer durchschneidet. Die Ulmer Bürger sind zu beneiden, ihnen ist die > Rückeroberung ihres Stadtraumes vorzüglich gelungen.

Auf diesem Blog habe ich bereits über das Projekt für die Hauptstätter Straße berichtet:

> Von der Leonhardskirche zum Charlottenplatz

> Gehen wir weiter zum Gebhard-Müller-Platz

> Die Hauptstätter Strasse und das neue Mobilitätskonzept

> Die Bebauung der Hauptstätter Straße

Die Aufnahme der Neuen Straße in Ulm wird hier mit freundlicher Genehmigung der Stadt Ulm wiedergegegeben.

Das Bebauungsplanverfahren wurde dann mit reger Bürgerbeteiligung eingeleitet. Auf der Neuen Straße wurde eine Freiluftausstellung eingerichtet, Broschüre und Flugblätter wurden verteilt.

Das Innenstadtforum Zukunft Neue Straße veranstaltete Podiumsdiskussionen und Fachgesprächskreise mit Architekten. Es kam zum Satzungsbeschluss, der die Einwände der Bürger berücksichtigte.

Während der Bauphase von 2002-2007 wurden Aktionen und Veranstaltungen durchgeführt, eine Plattform und und eine Infobox über der Grabung und der Baustelle eingerichtet. Mittlerweile ist die Neue Mitte Ulm fertiggestellt:

Das Münstertor an der Ecke zum Münsterplatz, die Sparkasse des Architekten Braunfels und die Kunsthalle Weishaupt sind in kurzer zeit zum neuen Wahrzeichen von Ulm geworden.

Der Blick über den Hans-und Sophie-Scholl Platz.

Die Fotos auf dieser Seite werden mit freundlicher Genehmigung der Stadt Ulm wiedergegeben.

Der Ulmer Baubürgermeister Alexander Wetzig im hat u. a. diese Fotos bei seinem Vortrag im > Stuttgarter Literaturhaus am 9. November 2007 gezeigt.

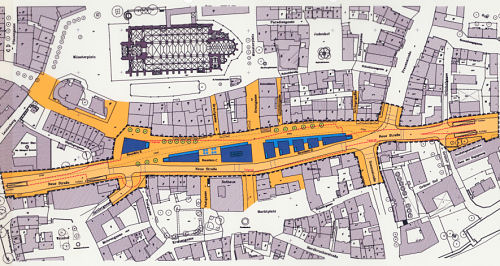

Nach dem Aus für den Tunnel unter der Neuen Straße begann in Ulm eine Phase der öffentlichen Diskussion über die Neugestaltung der mehrspurigen Straße.

|

|

|

|

Öffentliche Diskussionsrunden, Podiumsgespräche, Workshops: Die Stadt Ulm versuchte die Bürger bei allen Veranstaltungen einzubinden. Mit Recht ist heute die Stadt auf die Entwicklung dieses stadtgesellschaftlichen Diskurses stolz.

Nach dieser öffentlichen Diskussion lag 1993 ein erster Plan vor.

Die Grafiken auf dieser Seite werden mit freundlicher Genehmigung der Stadt Ulm wiedergegeben.

Der Ulmer Baubürgermeister Alexander Wetzig im hat u. a. diese Grafiken bei seinem Vortrag im > Stuttgarter Literaturhaus am 9. November 2007 gezeigt.

Mit dem Bau der Stadthauses auf dem Ulmer Münsterplatz und der damit verbundenen Neordnung des Platzes begann die Rückeroberung der Stadt durch ihre Bürger.

Das Fot zeigt auch schon die neugebaute Stadtbibliothek, die in der Altstadt ihre ganz eigenen Akzente setzt. Hier sit auch schon die Baustelle der Neuen Straße zu sehen. Doch greifen wir der Entwicklung nicht zu schnell voraus. Erst begann ein stadtgesellschaftlicher Prozeß, in dessen Verlauf die Argumente von allen Seiten getauscht und bewertet wurden. Das Ergebnis war ein Prozeß, den alle Bürger in Ulm als ihren Prozeß verstanden und gestalteten.

Das Foto auf dieser Seite wird mit freundlicher Genehmigung der Stadt Ulm wiedergegeben.

Der Ulmer Baubürgermeister Alexander Wetzig im hat u. a. dieses Foto bei seinem Vortrag im > Stuttgarter Literaturhaus am 9. November 2007 gezeigt.