Arnulf-Klett-Platz

oder Plätze sind in Stuttgart oft Straßen

oder warum hat Stuttgart keine Platzkultur?

Als ich gestern unseren Gast pünktlich am Gleis 14 abholen konnte, und wir dann später auf der Suche nach einem Café den > Arnulf-Klett-Platz auf dem einzigen Fußgängerweg überquerten, wurde uns beiden sofort deutlich, daß dieser Platz nur so heißt, aber in Wirklichkeit eine sechsspurige Straße ist, die den Hauptbahnhof von der Innenstadt trennt.

Man kommt in diesem Kopfbahnhof mit dem Zug in der Stadt an, könnte dann den Bahnhofsvorplatz betreten, um dann weiter in die Stadt zu gehen. Dieser Empfang der Besucher unserer Stadt könnte stadtplanerisch wirkungsvoll inszeniert werden,  wären da nicht die dicken Betonpoller, die Absperrketten und die schnell hin- und herbrausenden Autos. Aber jetzt wird ja demnächst alles besser, wenn der Bahnhof umgebaut wird, meinte unser angereister Gast. Ich habe dann erst einmal erklärt, wo der Straßburger Platz sich künftig über den neuen Beinah-Unterirdischen Bahnhof wölben wird. Stuttgart wird eine Stadt der > Kuppeln werden. Der hier bereits zitierte Prospekt der Bahn läßt de Wölbung des Straßburgher Platzes über dem neuen Bahnhof vorsichtigerweise nur erahnen. Und es entsteht der Verdacht, daß die eingesparte Zeit beim Aus- und Umsteigen im neuen Bahnhof zur Zeitersparnis bezüglich der Tunnelneubauten hinzugerechnet wird, um mit den gewonnenen Minuten Milliardenausgaben zu rechtfertigen.

wären da nicht die dicken Betonpoller, die Absperrketten und die schnell hin- und herbrausenden Autos. Aber jetzt wird ja demnächst alles besser, wenn der Bahnhof umgebaut wird, meinte unser angereister Gast. Ich habe dann erst einmal erklärt, wo der Straßburger Platz sich künftig über den neuen Beinah-Unterirdischen Bahnhof wölben wird. Stuttgart wird eine Stadt der > Kuppeln werden. Der hier bereits zitierte Prospekt der Bahn läßt de Wölbung des Straßburgher Platzes über dem neuen Bahnhof vorsichtigerweise nur erahnen. Und es entsteht der Verdacht, daß die eingesparte Zeit beim Aus- und Umsteigen im neuen Bahnhof zur Zeitersparnis bezüglich der Tunnelneubauten hinzugerechnet wird, um mit den gewonnenen Minuten Milliardenausgaben zu rechtfertigen.

Also statt den Bahnhof zu drehen und einzugraben könnte man auch darüber nachdenken, den heutigen Bahnhof, statt von der Seite her heimlich abzureißen, zeitgemäß zu renovieren, den Platz vor dem Bahnhof wirklich zu einem empfangsbereiten Platz machen. Die Reisenden würden willkommene Gästen der Stadt werden, die in der Stadt ankommen. Tatsächlich kann man die Städte beneiden, in denen Reisende so in der Stadt empfangen werden. Cafés am ersten Platz der Stadt, vielleicht wird die schnöde Fassade des großen Hotelsgegenübe vom Bahnhof geputzt und aufgewertet – , einfach einen wunderbaren urbanen Empfangsbereich bauen. Das wärs doch! Aber man möchte beim Stand der Dinge, daß die Reisenden nach Stuttgart unter der Erde ankommen, nichts von der Stadt sehen und am besten gleich weiterfahren.

Der Umbau des Arnulf-Klett-Platzes zu einem richtigen Patz würde bedeuten, den Autoverkehr von dort zu verbannen – warum muß der eigentlich hier fahren? – oder zumindest auf das absolut notwendige Maß zu verringern. Das hat man auf einem anderen Platz, nämlich dem > Rotebühlplatz, der auch vom Platz zur Straße wird und dann in die Königstraße übergeht, auch geschafft:

Das ginge nicht? Mit einer geschickten Verkehrsplanung, die den Individualverkehr zum Abholen der Liebsten auf den heutigen > Kurt-Georg-Kiesinger-Platz  (Ein Parkplatz für den Altbundeskanzler?) lenkt – > Bahnverspätungen erfordern oft Wartezeiten – , da helfen auch keine Tunnel und das Abliefern der Liebsten auf der anderen Seite des Hauptbahnhofs ermöglicht, dann würde ein großer Prozentsatz des parkplatzsuchenden Verkehrs auf dem Arnulf-Klett-Platz wegfallen.

(Ein Parkplatz für den Altbundeskanzler?) lenkt – > Bahnverspätungen erfordern oft Wartezeiten – , da helfen auch keine Tunnel und das Abliefern der Liebsten auf der anderen Seite des Hauptbahnhofs ermöglicht, dann würde ein großer Prozentsatz des parkplatzsuchenden Verkehrs auf dem Arnulf-Klett-Platz wegfallen.

S 21 will einen > Stadtteil, eine Art zweites Zentrum der Stadt hinter dem Bahnhof auf den heutigen Gleisanlagen bauen. Künstliche Stadtviertel gehören zu hoher Architekturkunst und müssen zielgerichtet in das bestehende Umfeld eingepaßt werden. Berlin hat auch zwei Zentren und die Einweihung des Neuen Hauptbahnhofs hat eine unglaubliche Vernachlässigung des Viertels um den Bahnhof Zoo zur Folge gehabt. Schon heute fühlt man sich nachts unwohl, wenn man in Stuttgart durch die > Kronprinzstraße geht, die schon heute einen Vorgeschmack auf eine vielleicht künftige Verwahrlosung der alten City geben kann.

Die Erbauer von Stuttgart 21 werben für ihr Projekt mit kürzeren Fahrzeiten, mehr Angeboten und direkteren Verbindungen. In dem Prospekt Neubauprojekt Stuttgart-Ulm der Deutschen Bahn vom Mai 2007 wird die Verkürzung der Fahrzeiten als wichtiges Argument für Stuttgart 21 angezeigt, S. 3: Von Stuttgart zum Flughafen wird man nur noch 8 Minuten statt 27 Minuten benötigen. Von Bietigheim zum Flughafen geht es in 27 statt wie heute in 56 Minuten. Und von Ludwigsburg nach Esslingen sparen die Resienden mit S 21 10 Minuten. Von Waiblingen nach Reutlingen werden auch 10 Minuten gespart. Die Nürtinger haben es gut, sie reisen mit S 21 in 8 Minuten statt in 67 Minuten nach zum Flughafen nach Stuttgart. Und Ulm und Stuttgart werden auf 28 Minuten zusammenwachsen. Heute dauert die Reise noch 54 Minuten. Und wenn heute Paris nur noch 3 h 39 Minuten von Stuttgart entfernt ist, wird die zeitliche Entfernung mit Stuttgart 21 nochmal um 20 Minuten reduziert. Ist Stuttgart 21 können wir also in die Region um uns herum reisen und alle die nicht hierher wollen, kommen schneller an der Stadt vorbei – wenn es nicht üblichen anderen Schuldigen gäbe, die auch dann noch >

Die Erbauer von Stuttgart 21 werben für ihr Projekt mit kürzeren Fahrzeiten, mehr Angeboten und direkteren Verbindungen. In dem Prospekt Neubauprojekt Stuttgart-Ulm der Deutschen Bahn vom Mai 2007 wird die Verkürzung der Fahrzeiten als wichtiges Argument für Stuttgart 21 angezeigt, S. 3: Von Stuttgart zum Flughafen wird man nur noch 8 Minuten statt 27 Minuten benötigen. Von Bietigheim zum Flughafen geht es in 27 statt wie heute in 56 Minuten. Und von Ludwigsburg nach Esslingen sparen die Resienden mit S 21 10 Minuten. Von Waiblingen nach Reutlingen werden auch 10 Minuten gespart. Die Nürtinger haben es gut, sie reisen mit S 21 in 8 Minuten statt in 67 Minuten nach zum Flughafen nach Stuttgart. Und Ulm und Stuttgart werden auf 28 Minuten zusammenwachsen. Heute dauert die Reise noch 54 Minuten. Und wenn heute Paris nur noch 3 h 39 Minuten von Stuttgart entfernt ist, wird die zeitliche Entfernung mit Stuttgart 21 nochmal um 20 Minuten reduziert. Ist Stuttgart 21 können wir also in die Region um uns herum reisen und alle die nicht hierher wollen, kommen schneller an der Stadt vorbei – wenn es nicht üblichen anderen Schuldigen gäbe, die auch dann noch >

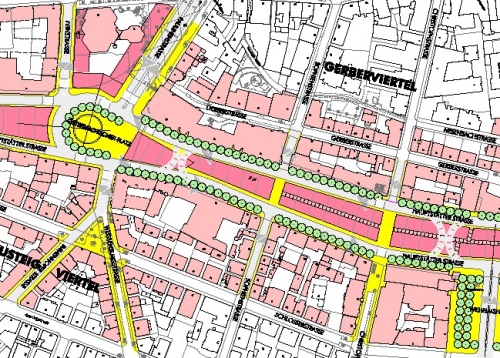

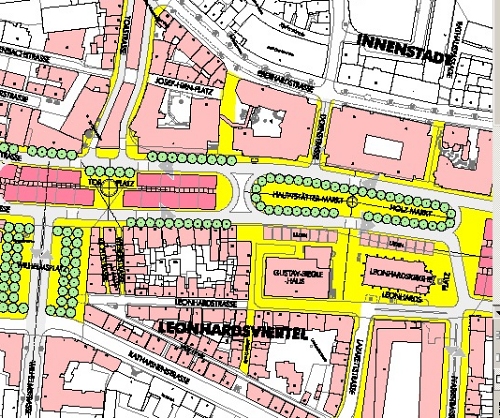

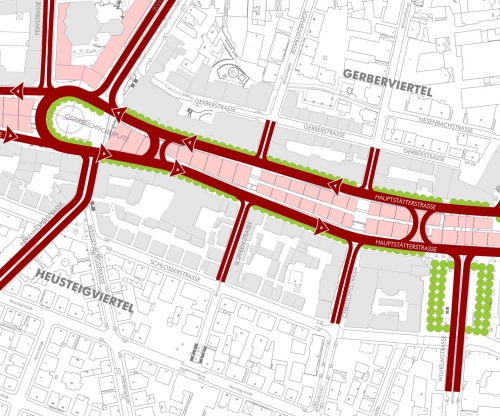

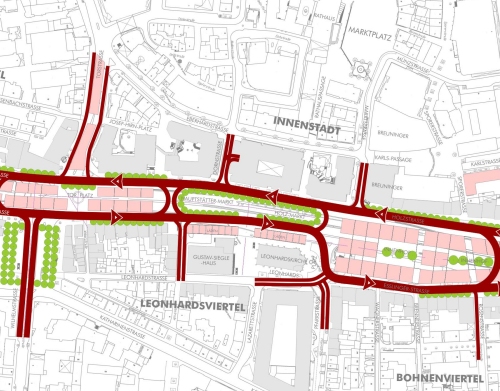

Aber es gibt auch Alternativen: Im Februar 207 haben Prof. Dipl.-Ing. Gunter Kölz und Prof. Dipl.-Ing. Roland Ostertag, Stuttgart, unter der Überschrift Der Stadtboden gehört allen. Gedanken zu einer städtebaulichen Entwicklung der Stadt in einer umfangreichen Broschüre, die alle Pläne enthält, ihre Vorschläge zu einer grundlegenden Sanierung der Hauptstätter Straße und damit zu einer Reparatur des durch die Stadtautobahn entstandenen Schadens in der Stadtmitte Stuttgarts vorgelegt.

Aber es gibt auch Alternativen: Im Februar 207 haben Prof. Dipl.-Ing. Gunter Kölz und Prof. Dipl.-Ing. Roland Ostertag, Stuttgart, unter der Überschrift Der Stadtboden gehört allen. Gedanken zu einer städtebaulichen Entwicklung der Stadt in einer umfangreichen Broschüre, die alle Pläne enthält, ihre Vorschläge zu einer grundlegenden Sanierung der Hauptstätter Straße und damit zu einer Reparatur des durch die Stadtautobahn entstandenen Schadens in der Stadtmitte Stuttgarts vorgelegt.