17. Juni 2022 von H. Wittmann

Zum 6o-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft der Landeshauptstadt Stuttgart mit der Europastadt Straßburg hat das Stuttgarter Kammerorchester (SKO) ein neues Projekt entwickelt. Das Projekt „Resonanz“ ist eine einzigartige Installation mit Musik, Kunst und Animation in einer Augmented Reality und stellt einen Ort der Begegnung und interaktiven Erfahrung für alle Menschen dar.

|

Die Eröffnungs-veranstaltung im Rahmen der Feierlichkeiten zur Städtpartnerschaft Stuttgart-Straßburg findet am Donnerstag, den 7. Juli 2022, um 17:3o Uhr auf dem Kleinen Schlossplatz in Stuttgart statt. Das SKO spielt aus dem Werk „Shaker Loope von John Adams live auf dem Floor!

Das Projekt Resonanz erhält in Kürze eine eigene Website > www.sko-resonanz.com mit allen Terminen und Hintergrundinformationen. |

Nach der Eröffnung in Stuttgart wandert das Projekt nach Straßburg und nach Saarbrücken und weitere Standorte in Europa schließen sich an. Außerdem wird es zahlreiche Formate der Begegnung und Musikvermittlung zum Thema „Resonanz“ geben.

Jana Günther, Konzepterin und Regisseurin von „Resonanz‘ und ihr Kollege Tobias Scherer hattten die Idee zu diesem Projekt. Das Musikkonzept hat der Geschäftsführende und Künstlerische Intendant des SKO, Markus Korselt, entwickelt. Ihre gemeinsame Absicht bringt Korselt lautet so: „Resonanz lädt die Menschen zum Spielen ein: Werde Teil des Orchesters auch ohne Instrument, staune über die Animationen und ver

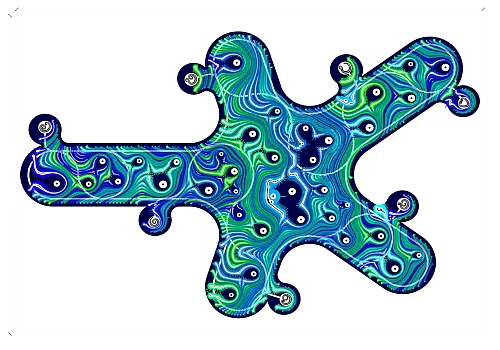

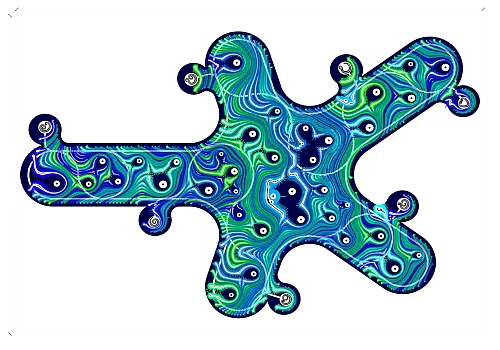

Aufgrund der Interaktivität der Installation erfahren die Besucher/innen ganz neue Erlebnismöglichkeiten. Mit ihrem Zutun erwecken sie das Kunstwerk zum Leben und treten in Resonanz miteinander. Mitten in der Stadt entsteht eine Insel des Erlebens mit mehreren Sinnen und des spielerischen Entdeckens: Auf einem 14o qm großen begehbaren Floorgraphic – einem Kunstwerk des New Yorker Künstlers Marc Fornes, gebürtig aus Straßburg – kann man sich mittels einer kostenlosen App mit dem Kunstwerk verbinden.

Hören Sie auf deIhrem Smartphone eine der sieben Streicherstimmen von „Shaker Loops“ von John Adams, eingespielt vom Stuttgarter Kammerorchester. Befinden sich mindestens sieben Personen auf dem Floor, hören sie die Musik in voller Besetzung. Dazu erscheint auf dem Handydisplay die Augmented Reality, eine sich in Farben und Formen individuell verändernde 313-Animation. Die Animationen stammen von Nadine Schwenk und Dina Saleem, beide Absolventinnen der Filmakademie Baden-Württemberg und selbstständig tätig im Bereich Motion Design und Animation in Deutschland.

Was bedeutet Resonanz? Hintergrund des Projekts

„Wenn Beschleunigung das Problem ist, dann ist Resonanz vielleicht die Lösung. Anstatt Lebensqualität in der Währung von Ressourcen, Optionen und Glücksmomenten zu messen, müssen wir unseren Blick auf die Beziehung zur Welt richten, die dieses Leben prägt“, so die Kernthese des Soziologen und Politikwissenschaftlers Hartmut Rosa in seinem viel beachteten und viel diskutierten Buch „Resonanz“ (2016).

„Das Buch hat mich inspiriert“, erklärt Jana Günther, Konzepterin und Regisseurin dieser Produktion. „Ich habe dieses Projekt konzipiert, um jeder Person kostenlos und barrierefrei das Erlebnis eines klassischen Konzerts zu ermöglichen. Zudem war das Projekt seit Beginn derart angelegt, dass die Installation ein Ort der Begegnung sein soll. Da ,Resonanz‘ länderübergreifende Freundschaft zum Thema hat (wie man anhand der aktuellen politischen Lage sieht, wichtiger denn je), ist es wie geschaffen dafür, einen Diskurs zum Thema Resonanz zu ermöglichen.“

„Resonanz“ im öffentlichen Raum

Das Projekt „Resonanz“ entsteht durch das gemeinsame Erleben mehrerer Besucher/innen in seiner Ganzheitlichkeit. Es verändert sich je nach Anzahl der Akteurinnen und ist somit eine Analogie auf unsere Gesellschaft: jede einzelne Stimme hat Auswirkung auf den Ton. Es lebt vom hohen künstlerischen Anspruch seiner drei Komponenten Musik, Kunst und Animation Zugleich ist die Installation spielerisch, sinnlich und überraschend variantenreich. Spiel ist das Programm. Die Teilnehmenden können sich jedes Mal wieder eine weitere der sieben Streicherstimmen des Musikstücks „Shaker Loops“ aussuchen, z. B. Violoncello, Kontrabass oder z. Violine — je nachdem, welchen der sieben Markierungspunkte auf dem Floor sie anwählen. Ihre Stimme können sie auf dem Smartphone lauter oder leiser stellen. Außerhalb des Floors wiederum lässt sich „Shaker Loops“ in Gänze hören. Die digitalen Animationen der Augmented Reality steigern das Musikerlebnis jedes Mal neu durch ihr unbegrenztes Farb- und Formenspiel. Erst in dem Moment, wo sich die Teilnehmenden auf diese Unvorhersehbarkeit einlassen, wird ihre Wahrnehmung der musikalischen und visuellen Feinheiten geschärft. Sie öffnen sich für die entstehende Resonanz zwischen ihnen, dem Kunstwerk und den anderen Menschen. Mit ihrer Stimme werden die Besucherinnen Teil des großen Ganzen.

Veranstaltungen zum Projekt „Resonanz“

Neben den Komponenten Musik, Kunst und Animation in der Augmented Reality sind auch die öffentliche Diskussion und die Musikvermittlung entscheidende Bestandteile des Kon- zepts. Denn es liegt in der Natur der Resonanz, dass sie so viele Bezüge, Diskurse und Interpretationsmöglichkeiten bietet, wie es Teilnehmende gibt.

Das Konzepter-Duo Jana Günther und Tobias Scherer hat gemeinsam mit dem Musikvermittlungsprogramm des SKO, für Stuttgart verschiedene interdisziplinäre Veranstaltungen als Startpunkt für weitere Begegnungen angesetzt. Damit sind Institutionen, Vereine und Bürgerinnen an den jeweiligen Standorten der wandernden Installation aufgefordert und eingeladen, sich in weiteren Debatten über Resonanz im Spannungsfeld zwischen. Individualität und Gemeinschaft auszutauschen und mit ihren Ideen und Aktionen einzubringen.

Das Projekt wird von mehreren großen Förderern unterstützt: Karl Schlecht Stiftung, Stadt Stuttgart, Bundeszentrale für politische Bildung, eitie Cloud, Wüstenrot Stiftung, Nouveaux Horizons – ein Programm der Baden-Württemberg Stiftung und Institut Français Stuttgart. Kooperationspartner ist das Maison européenne de l’Architecture – Rhin supérieur.

Stuttgarter Kammerorchester > www.stuttgarter-kammerorchester.com

Über das Medien-Konzepter-Duo Jana Günther und Tobias Scherer: Mit ihren 15 Jahren Erfahrung in der Film-und Medienbranche konzipieren, produzieren und beraten Jana Günther und Tobias Scherer internationale Kulturbetriebe und Unternehmen im Bereich neue Medien für digitale Projekte. Sie arbeiten projektbezogen mit renommierten Künstler:/nnen und Spezialist/innen zusammen, um immersive Erlebnisse im Zeitalter der Digitalisierung zu kreieren.

Über Marc Fornes, den Künstler des Moors für das Projekt „Resonanz“: Marc Fornes ist ein Architekt DPLG, der sich auf Computational Design und Digital Fabrication spezialisiert hat. Er leitet MARC FORNES / THEVERYMANY, ein in Brooklyn ansässiges Studio, das eine prototypische Strategie entwickelt hat, um Oberfläche, Struktur und räumliche Erfahrung in einem einzigen tektonischen System zu vereinen: durch die Erfindung von Structural Stripes. In den letzten Jahren hat das Studio eine Reihe von dünnschaligen Pavillons und Installationen gebaut, die die Grenzen von Form, Struktur und Raum erweitern. Einige davon wurden vom Centre Pompidou (Paris), dem FRAC Centre (Orléans), der Art Basel Miami, dem Guggenheim (New York) und anderen erworben und ausgestellt und bei Philipps De Pury versteigert. Fornes‘ mit internationalen Preisen ausgezeichnetes Studio wurde 2012 vom American Institute of Architects als Teil von New Practices New York und von der Architectural League, deren Preis des Jahres 2os3 er gewann, anerkannt. Fornes hat seine Forschungsergebnisse als TED Fellow und in Graduate Design Studios an der Columbia GSAPP, in Harvard GSD, der University of California, der University of Michigan und bei Die Angewandte in Wien geteilt. Als Projektarchitekt bei Zaha Hadid Architects leitete er die Forschung für eine experimentelle Mediathek in Pau, Frankreich, und damit die bisher größte Schalenstruktur aus Carbonfasern.

Gerade ist bei Klett-Cotta der Band > Der Stuttgart-Komplex mit dem Untertitel Streifzüge durch die deutsche Gegenwart erschienen:

Gerade ist bei Klett-Cotta der Band > Der Stuttgart-Komplex mit dem Untertitel Streifzüge durch die deutsche Gegenwart erschienen: